Le daguerréotype

Le 19 août marque la Journée mondiale de la photographie. Cette date n’a pas été choisie au hasard : elle célèbre l’annonce officielle, le 19 août 1839, d’un procédé qui allait révolutionner notre rapport à l’image et à la mémoire : le daguerréotype.

Inventé par Louis Daguerre (1787-1851), d’après les recherches de son associé l’ingénieur Nicéphore Niépce (1765-1833), ce premier procédé photographique marque le début de la photographie telle que nous la connaissons. Un véritable tournant technologique et artistique.

Les caractéristiques d’un daguerréotype

Il existe plusieurs éléments permettant d’identifier un daguerréotype.

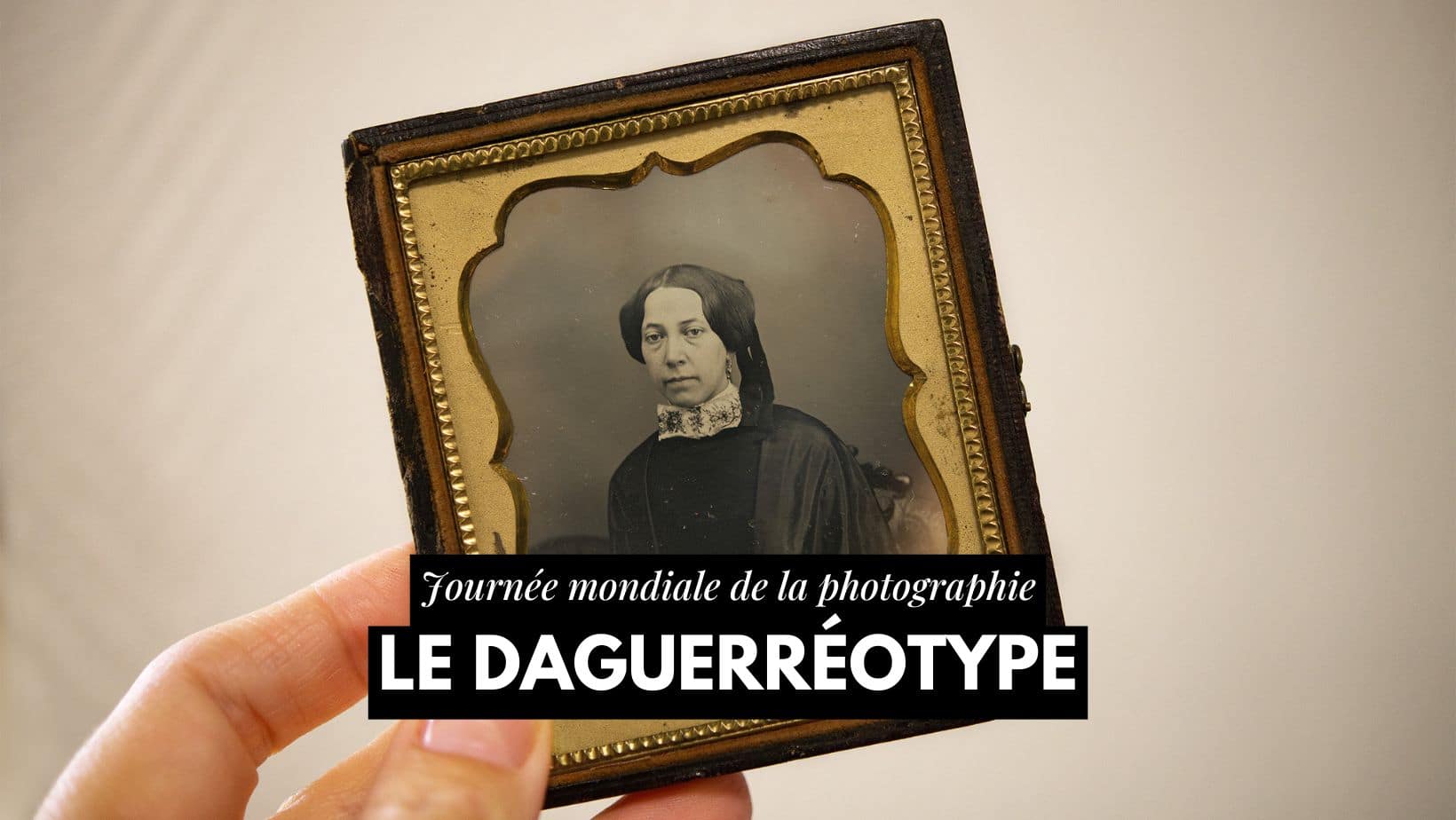

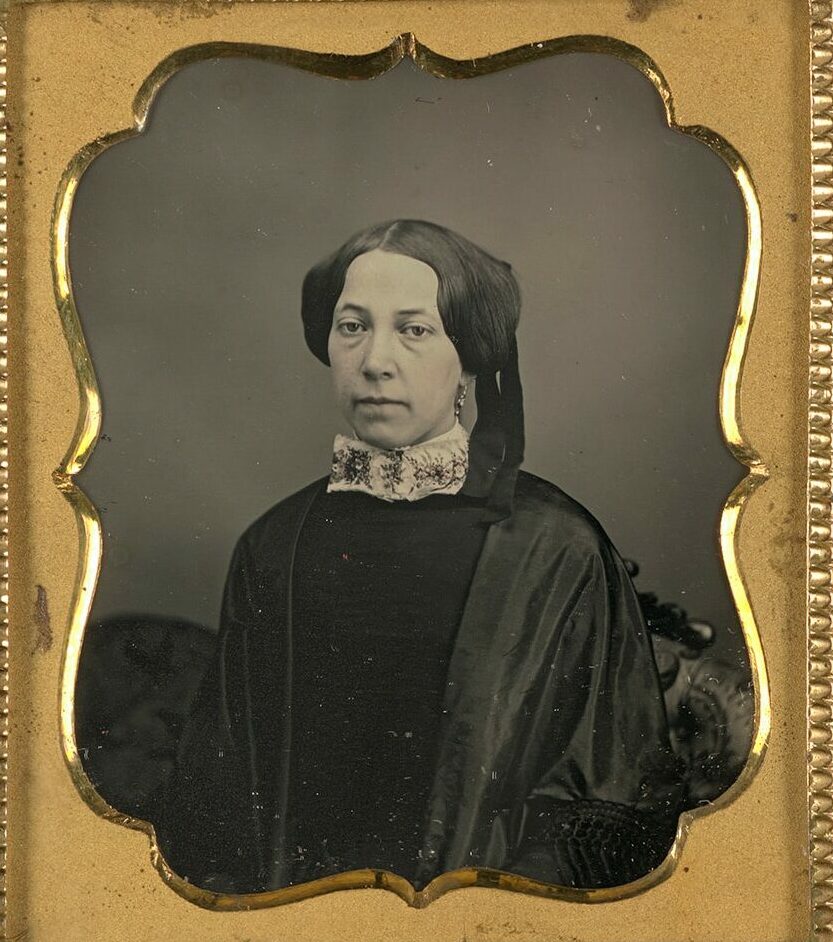

Comme l’ambrotype ou le ferrotype, le daguerréotype est souvent présenté dans un petit écrin doré ou encadré. Du fait de sa grande fragilité, la photographie était placée sous verre, dans un montage hermétique.

Ce qui le distingue vraiment des autres photographies anciennes, c’est sa surface extrêmement réfléchissante, où l’on peut se voir comme dans un miroir.

Autre particularité que l’on peut observer en manipulant le daguerréotype : selon l’angle de vue, l’image apparaît en positif ou en négatif.

Enfin, une légère ternissure sur les bords de la photographie peut être visible dans certains cas à l’oeil nu. Il s’agit d’une altération d’origine chimique, liée à la présence de polluants dans l’air, dans le cadre d’un montage non hermétique.

Si tous ces éléments sont réunis, pas de doute possible, il s’agit bien d’un daguerréotype !

Une prouesse technique

Le daguerréotype repose sur une série d’opérations physico-chimiques complexes, dont voici les grandes étapes :

Préparation de la plaque

Une plaque de cuivre est recouverte d’une fine couche d’argent pur, polie jusqu’à obtenir un effet miroir. Elle est ensuite exposée à des vapeurs d’iode, ce qui forme une couche d’iodure d’argent, sensible à la lumière.

Prise de vue

La plaque est placée dans une chambre noire équipée d’un objectif. L’exposition à la lumière peut durer quelques secondes à quelques minutes, selon les conditions d’éclairage. La lumière transforme localement l’iodure d’argent, créant une image latente invisible.

Développement

La plaque est exposée à des vapeurs de mercure chauffé. Le mercure se condense sur les zones exposées, révélant progressivement l’image. Cette étape est extrêmement dangereuse, car le mercure est très toxique !

Fixation

L’image est stabilisée par un bain de thiosulfate de sodium (appelé à l’époque « hyposulfite »), qui dissout l’iodure d’argent non transformé. Dès 1840, « le fixage à l’or » permet l’obtention de meilleurs contrastes et une teinte plus chaude par l’action d’une solution de chlorure d’or. La plaque est ensuite soigneusement rincée à l’eau.

Protection et montage

L’image, très fragile, est protégée par un boîtier vitré hermétique.

Ci-dessous, une vidéo expliquant le procédé en détails :

Quel héritage aujourd’hui ?

Si le daguerréotype a été abandonné dès la fin des années 1850 au profit de procédés plus pratiques, il reste un témoin précieux du XIXe siècle. Chaque plaque est une pièce unique, souvent conservée dans les musées ou chez des collectionneurs. TRIBVN Imaging reçoit d’ailleurs régulièrement des demandes de numérisation de daguerréotypes ; dernièrement c’est Zimaz, musée de la photographie et centre pour l’audiovisuel dont nous vous parlions ici, qui nous a confié ses oeuvres d’art.

Au même titre que les ferrotypes, les daguerréotypes connaissent un renouveau d’intérêt chez certains photographes, attirés par la beauté de ces procédés uniques. Des tutoriels sont même disponibles sur le net pour les personnes qui souhaitent s’improviser daguerréotypistes. Attention toutefois à manipuler les produits chimiques avec précaution.

Le daguerréotype, bien plus qu’une prouesse chimique, est une révolution culturelle. Il a ouvert la voie à la photographie moderne, aux archives visuelles, à la mémoire collective en images. En ce 19 août, souvenons-nous que derrière chaque photo numérique d’aujourd’hui se cache l’écho métallique d’une plaque d’argent posée dans une chambre noire, il y a près de deux siècles.

Bertrand Lavédrine, 2016 [1e éd. 2007] – (re)Connaître et conserver les photographies anciennes – Editions du Comité des travaux historiques et scientifiques