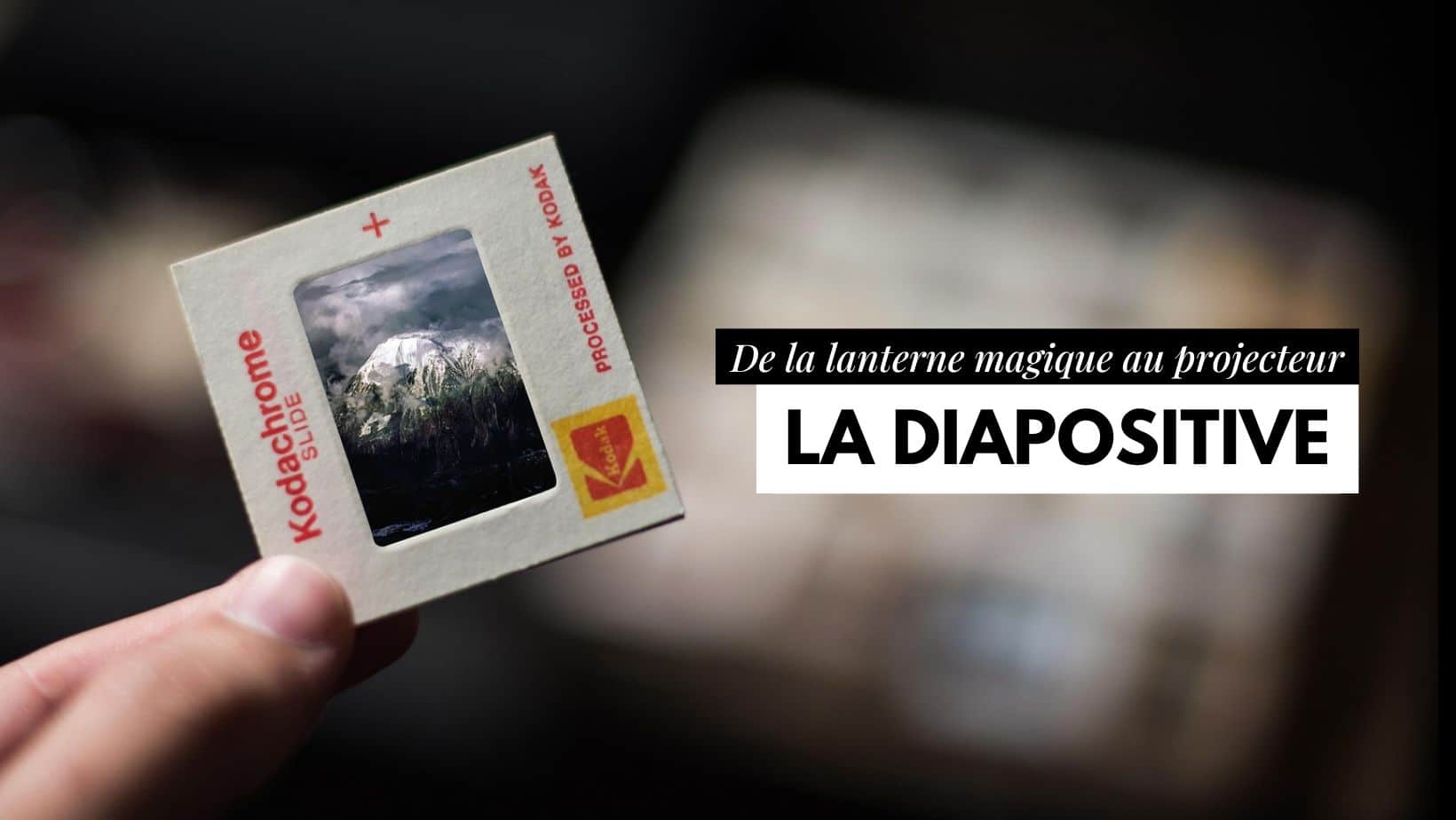

La diapositive

La diapositive fait partie de ces objets emblématiques qui ont marqué durablement la photographie. Dès le milieu du XXᵉ siècle, elle s’impose comme un support de référence pour les photographes professionnels grâce à la richesse de ses couleurs et à la finesse de son rendu. Dans les années 1960 et 1970, elle s’invite autant à la maison pour projeter souvenirs et voyages de famille, qu’à l’école, où elle sert de support pédagogique.

Lumière éteinte, projecteur allumé : entrons dans l’univers de la diapo !

Qu’est-ce qu’une diapositive ?

La diapositive est une photographie positive transparente destinée à être projetée. Le terme diapositive est construit à partir du préfixe « dia- » (« à travers » en grec) et « positive », l’inverse photographique d’un film négatif.

Cette définition, simple en apparence, cache en réalité une longue histoire technique et culturelle qui commence bien avant l’invention du film inversible.

De la lanterne magique au projecteur

Les premières diapositives sur verre

Tout commence dès le XVIIᵉ siècle, lorsque le physicien néerlandais Christian Huygens (1629-1695) imagine un dispositif qui permet de projeter des images peintes sur verre. La lanterne magique est née, et elle fait fureur dans les cours d’Europe.

Vers la fin des années 1840, les frères Langenheim, immigrés allemands à la tête d’un studio photo à Philadelphia, inventent les premières photographies pour lanterne magique. Elles sont réalisées sur des plaques à l’albumine, que l’on appelle hyalotypes. ¹

La lanterne magique, véritable ancêtre du projecteur, est constituée d’une boîte avec une lentille pour grossir l’image. On installe la source lumineuse (bougie, lampe à huile ou à pétrole) à l’intérieur et la fumée de la lampe sort par une cheminée. La plaque de verre est insérée dans une fente prévue à cet effet, la lumière de la lampe la traverse et projette l’image agrandie sur un mur ou sur un écran.

Il en existe de toutes sortes : ronde, carrée ou même en forme de Tour Eiffel ! Retrouvez la formidable collection de la cinémathèque française.

Naissance du film inversible

Les premiers supports en couleur font leur apparition à la fin du XIXᵉ siècle, avec la plaque Lippmann (1891-1914), les diapositives trichromes Lumière (1896-1903) et l’autochrome (1907-1935).

Au début du XXᵉ siècle, les plaques de verre sont remplacées par des films transparents positifs. L’invention du Kodachrome en 1935 marque un tournant majeur.

« Le brevet du premier film inversible fut déposé en 1915 par Kodak, mais il fallut attendre 1935 pour assister à son introduction dans le cinéma sous forme de bobine 16 mm et, un an plus tard, en 35 mm. C’est à partir de ce moment qu’il se trouva être employé par les photographes. Le film inversible, en particulier le Kodachrome et le film Agfa, prit son envol dans les années 1950, notamment grâce à son usage par les pratiquants amateurs et sous forme projetée. » explique Clément Briend sur le site Les Numériques. ²

Les avantages du Kodachrome

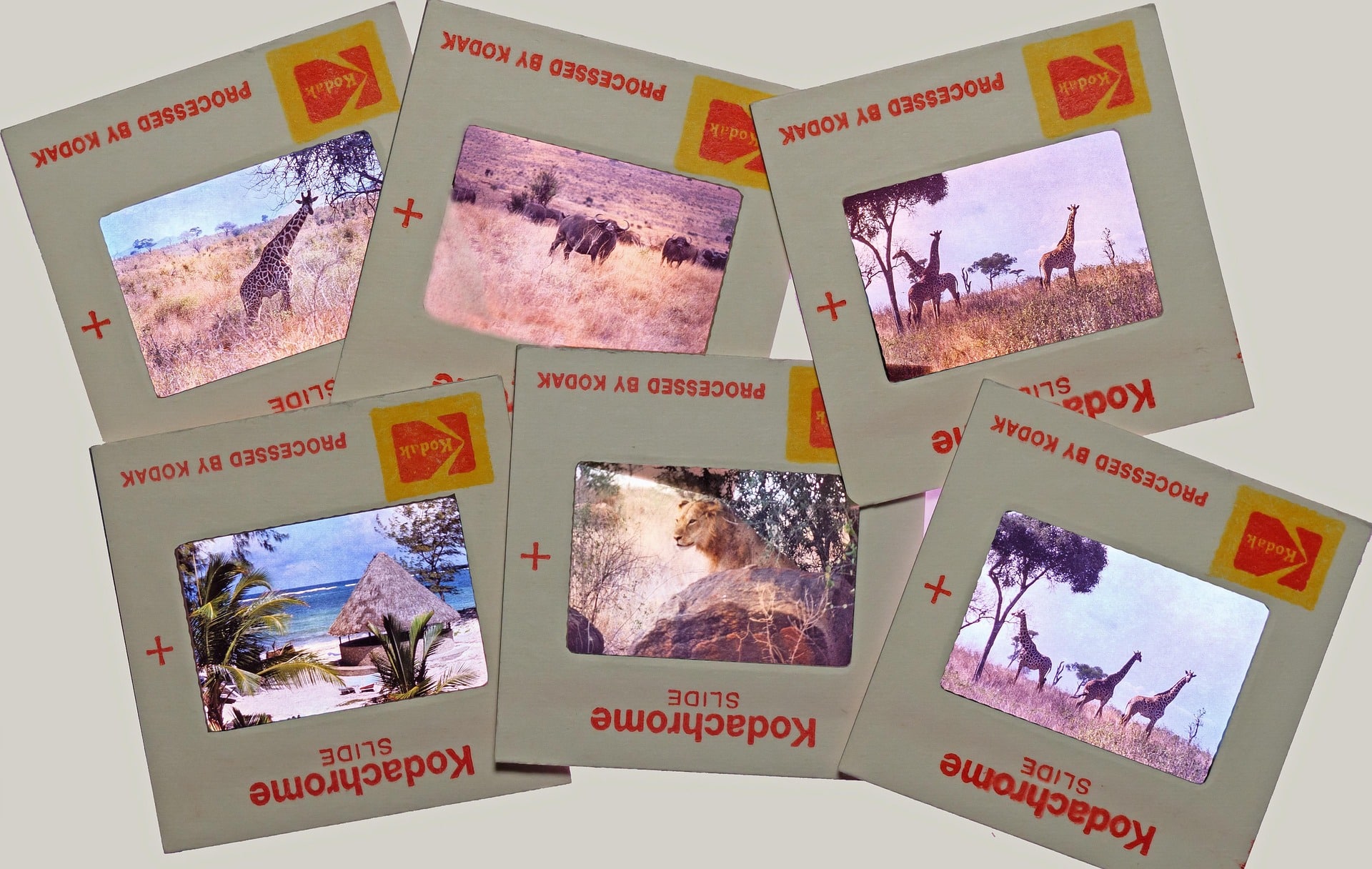

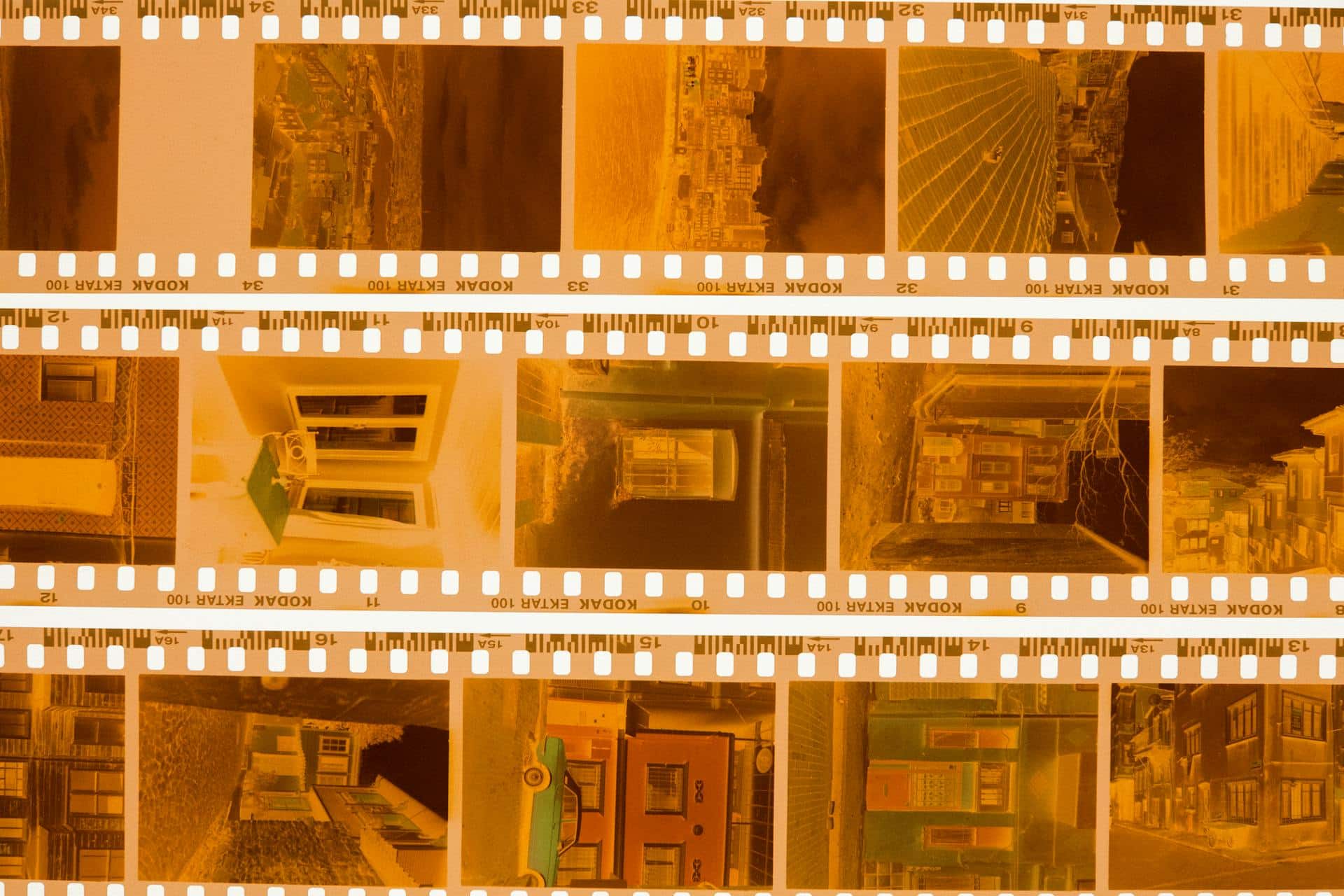

Avec le Kodachrome, la diapositive s’impose comme référence de la projection photographique, plébiscitée pour sa fidélité des couleurs (contrairement aux négatifs couleur, dont le masque orangé compliquait la lecture et pouvait entraîner des dérives chromatiques – cf photo ci-dessous).

De plus, Le Kodachrome ne se dégrade pas ou très peu s’il est correctement stocké.

Avec son contraste soutenu et ses couleurs lumineuses, il est reconnaissable entre tous, notamment par le rouge qui est sa couleur dominante.

Pour l’anecdote, l’intensité des couleurs était tellement intense, que le photographe Saul Leiter (1923-1973) s’amusait à acheter des pellicules couleur périmées – « La qualité du film provoquait parfois une légère variation chromatique ou désaturation » raconte Michael Parillo dans le livre The unseen Saul Leiter. ³

Les caractéristiques d’une diapositive

Comment ça marche ?

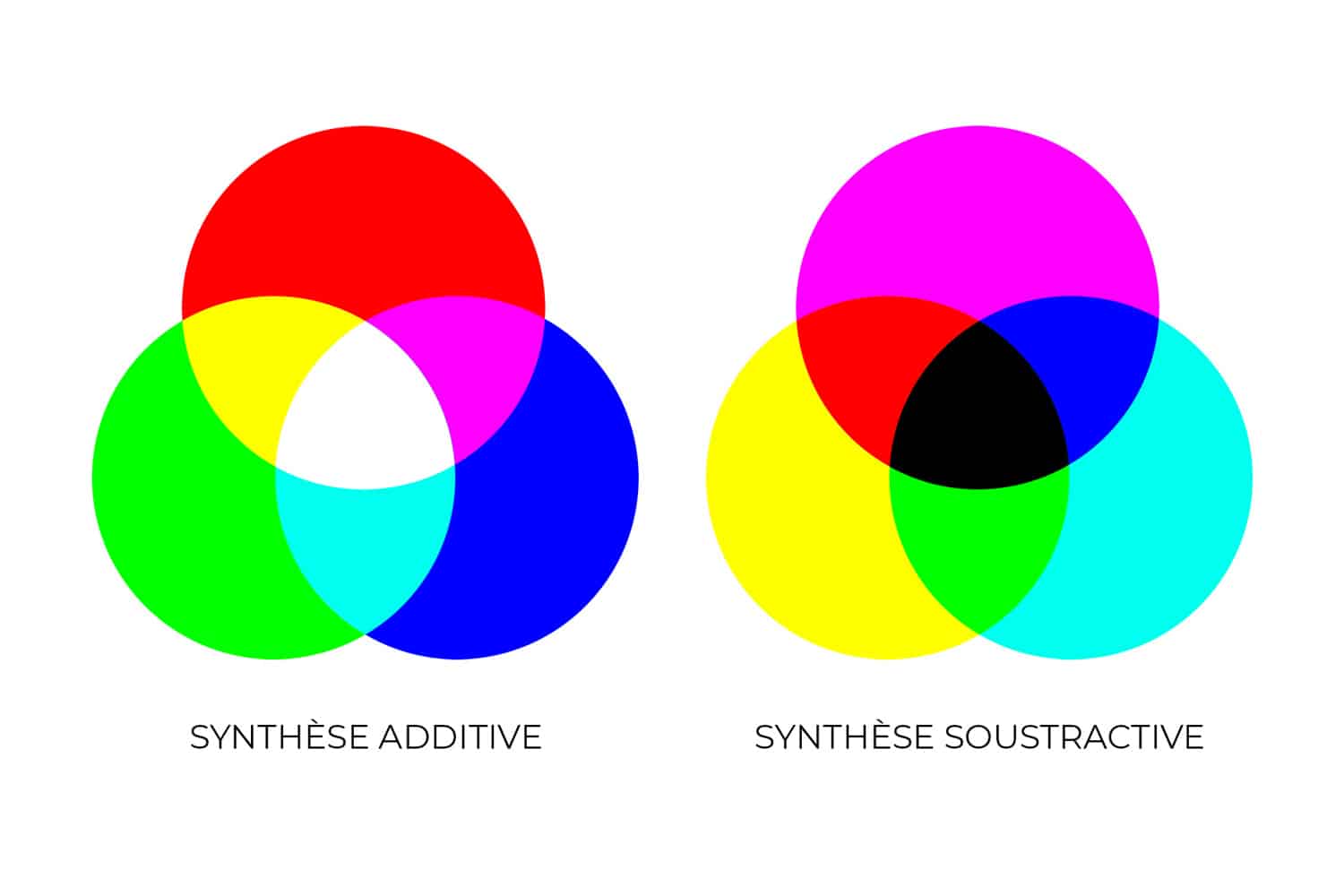

La diapositive repose nous l’avons vu, sur un film inversible, dont l’émulsion photosensible transforme directement la lumière en image positive, contrairement au film négatif qui produit d’abord une image inversée. L’émulsion est composée de trois couches sensibles aux couleurs bleu, vert et rouge, produisant respectivement un colorant jaune, magenta et cyan permettant, par synthèse soustractive, de reconstituer toutes les couleurs visibles.

Après exposition à la lumière, le film est plongé dans une succession de bains chimiques (selon le procédé E-6).

Montage de la diapositive

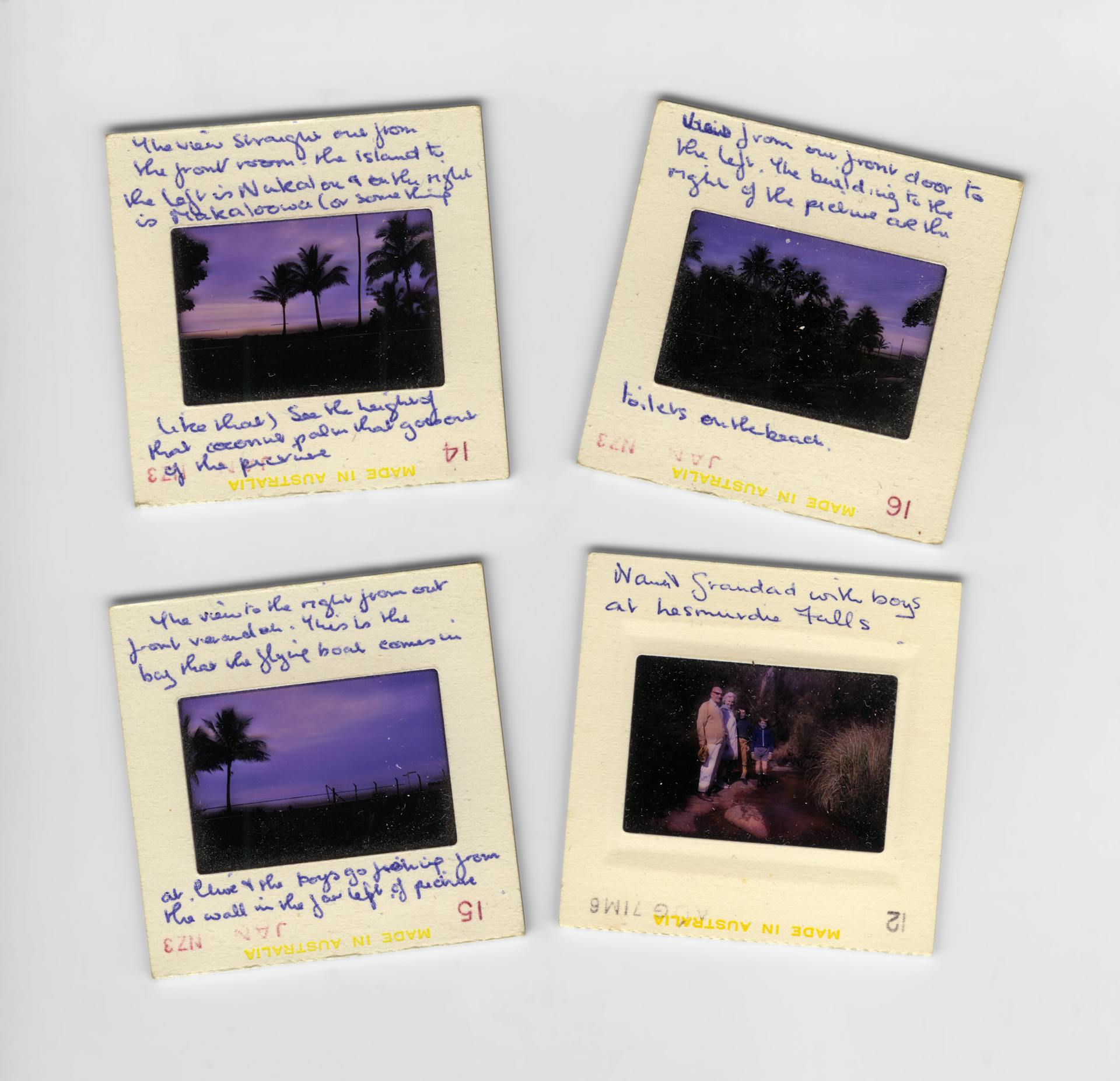

Le film 24×36 est inséré dans un cadre rigide, en plastique ou en carton, pour protection et manipulation. Certains cadres permettent l’identification ou la numérotation pour le tri dans un carrousel comme illustré ci-dessous :

Numérisation et préservation

Chez TRIBVN Imaging, les diapositives défilent chaque jour sur les bancs de reproduction. Qu’il s’agisse d’agences de presse, de magazines ou de musées, tous partagent le même besoin : préserver leur patrimoine visuel. Numérisées, elles deviennent des archives accessibles à tous.

Quel avenir pour la diapo ?

Aujourd’hui, la diapositive n’est plus un support courant, remplacée par le numérique dans la pratique professionnelle comme dans la photographie amateur. Pourtant, elle conserve une place singulière chez certains photographes. Des artistes contemporains continuent de l’utiliser comme un choix esthétique, presque militant, face à l’immatérialité des images numériques. D’autres, comme Lee Shulman avec The Anonymous Project, la célèbre comme témoin du quotidien, à travers des milliers d’images accumulées au fil du temps. Preuve que, bien au-delà de son âge d’or, la diapositive continue d’exister à la croisée de l’art et du patrimoine.

¹ Bertrand Lavédrine, 2016 [1e éd. 2007] – (re)Connaître et conserver les photographies anciennes – Editions du Comité des travaux historiques et scientifiques

² Clément Briend – Le film diapositive https://www.lesnumeriques.com/photo/le-film-diapositive-pu119803.html Les Numériques, 10 octobre 2017

³ Margit Erb et Michael Parillo, 2022 – The unseen Saul Leiter – Editions Textuel

Photo Lanterne magique : Lomita, CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0, via Wikimedia Commons